偶然知った病名

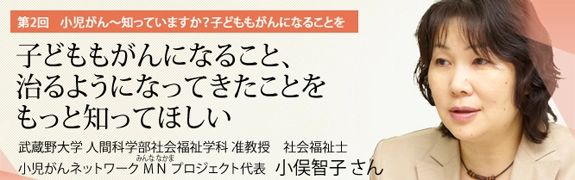

医療ソーシャルワーカーとしての経験をいかし、大学の社会福祉学科で学生たちにソーシャルワークやセルフヘルプ・グループについて教鞭を取る小俣智子さんは、13歳のときに急性リンパ性白血病を発症した。

最初の入院は、中学1年生の冬。繰り返される採血と点滴と検査、そして放射線治療による3ヵ月間の闘病生活を経て、一旦退院してからも、中学・高校と進学しながら17回の入退院を繰り返した。

「でも、もう30年も前のことですから、私にとってはすっかり“昔の話”です。いろいろなところでお話させていただく機会がありますが、自分の経験を3分間で話せるほどになりました」

そんな小俣さんが当時を振り返って印象に残っているのは、闘病生活中に支えになった病棟仲間の存在と、告知のことだという。前者はいい思い出だ。最初の入院で一緒に闘病した仲間のなかには、今でも連絡を取り合っている人もいる。

「病気は違っていても、一緒に闘病したという絆は強いですね。病棟での手紙のやり取りから始まって、退院してからも文通を続け、最近ではメールで交流を続けています」

一方、告知のことは、ちょっと苦い思い出だ。小俣さんが正式に主治医から病名を聞いたのは、大学2年生の夏。「もう再発の心配はほとんどない」と完治したことを告げられると同時に、「実は…」と病名を伝えられた。でも、小俣さんの場合、中学1年生の最初の入院の時に偶然、病名を知ってしまっていた。

入院から1カ月後に個室に移ったとき、両親が医師から借りていた書籍に混ざって置いてあった、病名が書かれた診断書を見てしまったからだ。「借りた本をロッカーに入れておくから、先生が来たら伝えてほしい」と両親から言われた小俣さんが、何の本だろうと紙袋を覗いてみたところ、白血病の本とともに診断書が入っていた。

「ああ、やっぱり」という想いと「なんで?」という想いが交錯しながらも、病気のことを自分のためを思って隠してくれている大人たちにそれ以上聞くことはできなかった。